Storia del caso che scioccò l’Unione Sovietica

di Simone Petrelli

Gora Otorten, Monti Urali. Una montagna in territorio russo che raggiunge i 1150 metri sul livello del mare. I paraggi sono scarsamente popolati, tanto che il calcolo della densità per chilometro quadrato restituisce un indice vago, clamorosamente prossimo allo zero. Per trovare una città con almeno 50mila abitanti bisogna farsi carico di più di 18 ore di viaggio, sfruttando tutti i disagevoli trasporti che un luogo primitivo come quello può offrire. Sull’Otorten non ci sono inondazioni e non si verificano frane. Il suolo non è nemmeno di natura vulcanica e, da quelle parti, non si è mai visto neanche un tornado. Il clima rigido azzera il rischio di siccità e, tutto sommato, l’unico pericolo che l’area corre in termini di catastrofi naturali è quello sismico. Un’eventualità della quale, tuttavia, gli esperti hanno acutamente circoscritto il rischio ad appena il 20% delle possibilità reali, con terremoti a basso impatto (inferiori al quinto grado tra quelli annoverati dalla scala Richter). Così, ogni 50 anni circa, quando gli Urali tremano e con essi si muove anche l’Otorten, le poche anime che ne abitano le pendici avvertono distintamente le scosse solo se si trovano in casa. Camminando potrebbero addirittura ignorarle. Se il sisma si verifica di notte, solo i più sensibili si svegliano. Evidentemente, hanno altro di cui preoccuparsi, altro per il quale perdere il sonno.

Il loro incubo peggiore ha addirittura mezzo secolo. E’ una storia incredibile, che ci riporta indietro di una vita, al febbraio 1959. Un interrogativo maiuscolo che da decenni appassiona esperti e curiosi in tutto il mondo. Una cronaca perduta che, diradatasi di colpo la cortina sovietica e, con essa, la coltre di silenzio che Mosca aveva calato su uno dei paesi più grandi del globo, ha ritrovato la strada e l’onore della cronaca. Così, dopo anni infiniti di oblio, nel 53esimo anniversario di una tragedia senza nome e senza spiegazione si ricomincia a cercare la verità.

Martedì 19 febbraio 2008 il St.Petersburg Times, quotidiano russo in lingua inglese, pubblica un lungo, singolare articolo. E’ una sorta di memento, la ricostruzione circostanziata di uno strano incidente avvenuto in piena éra sovietica, quando falce e martello difendevano una cortina che avrebbe livellato a forza le disparità di classe, arginando e sconfiggendo il grande male, l’Occidente.

Una strage di sciatori consumatasi in una zona sperduta tra le montagne. Negli Urali, per la precisione. Sull’Otorten. Nove giovani fuggiti a perdifiato, seminudi, dal loro accampamento. Di corsa nel buio tagliente dei meno venti gradi della notte invernale. Verso la salvezza, forse. Di sicuro, verso l’assideramento. E verso la morte. Non è chiaro il perché. E ci sono altre cose che non tornano. Sono strani morti, quelli. La cosa probabilmente non torna nemmeno agli inquirenti, perché fanno in fretta, troppo in fretta, a chiudere il caso. “Decesso provocato da forza sconosciuta ed irresistibile” si sarebbe potuto leggere sul rapporto ufficiale. Ma tutti i documenti sull’Otorten spariscono dalla circolazione. Segretati e seppelliti tra i panni sporchi del regime, dormono il loro sonno infausto finché la Glasnost non demolisce i sigilli degli archivi di Stato, liberando i demoni rossi del rosso Cremlino. Misteri sopiti si risvegliano, e si infittiscono.

A Iekaterinburg, capoluogo degli Urali, alcuni volenterosi convocano una conferenza per riesaminare il caso. Sono gli uomini di una fondazione che ha scelto di chiamarsi come un ragazzo poco più che ventenne, appassionato di escursionismo, morto in circostanze tragiche proprio nella regione. Il nome è Igor Dyatlov. Capo spedizione del gruppo massacrato nel 1959 sull’Otorten. E’ un gruppo di testardi, quello messo in piedi dalla fondazione: 37 persone in tutto, la maggioranza delle quali è costituita da esperti indipendenti, non legati in nessun modo al governo un tempo in carica o a quello che, ad oggi, tiene le fila del paese. Gli altri sei membri del gruppo, invece, si riconoscono per l’età più avanzata. E per l’ombra scura che portano sul volto. L’indizio di qualcosa di più gravoso di un cattivo pensiero. E di più insistente di un brutto sogno. Qualcosa che, soprattutto, assai difficilmente sembra coniugarsi con l’ipotesi di massima che conclude i lavori della conferenza. Conseguenza – nefasta – di un’esercitazione militare top secret. Quei sei uomini, nervosi ed invecchiati senza troppa grazia, sono testimoni. Mentre un distinto portavoce della fondazione declama l’onnipresente comunicato finale a giornalisti e curiosi vari, venuti nel capoluogo da Čeljabinsk e Perm’, Nižnij Tagil e Magnitogorsk, salmodiando con perizia nel microfono consumato che “ancora molti documenti risultano mancanti, e per questo chiediamo al Ministero della Difesa, all’Agenzia Spaziale ed ai Servizi di Sicurezza Nazionale di metterci in condizioni di consultarli con lo scopo precipuo di ottenere un quadro completo della vicenda”, uno di essi, Mikhail Sharavin, sembra scuotere la testa all’unisono con gli altri.

Come loro, sa fin troppo bene che, anche per questa volta, i – troppi – nodi che questa faccenda porta con sé con tutta probabilità non verranno al pettine. Ex soccorritore come altri cinque che sono là con lui, l’orrore l’ha toccato con mano, lui. Tanto che oggi è schiavo di un ricordo che non concede requie. Un ricordo fisso, che riavvolge il nastro della memoria riportandolo ossessivamente indietro alla fine degli anni Cinquanta. Il 25 gennaio 1959, dal treno in sosta presso la modesta stazione di Ivdel, provincia settentrionale di Sverdlovsk Oblast, scende un gruppo di dieci giovani. Otto uomini e due donne, appartengono praticamente tutti al Politecnico degli Urali di Ekaterinburg. Un istituto che oggi si chiama Università Tecnica Statale degli Urali, ed è intitolata a Boris “Corvo Bianco” Yeltsin. Amanti dello sci di fondo, coltivano un’altra passione comune, quella delle escursioni invernali. Viaggi molto diffusi tra giovani scienziati ed ingegneri come loro, che ne approfittano per compiere veloci ricerche sul territorio che, al ritorno, frutteranno ai loro profili accademici un buon balzo avanti rispetto ai colleghi più pantofolai.

C’è anche chi, oltre allo scopo più direttamente didattico, fonde escursioni di natura marcatamente sportiva. E’ proprio questo il nostro caso. Igor Dyatlov, studente della facoltà di Radionica; Yuri Yudin, studente di Economia; Alexander Kolevatov, studente di Geotecnica; Rustem Slobodin, Georgyi Krivonischenko e Nikolay Tibo-Brignoles, ingegneri; Yury Doroshenko, studente di Scienze Politiche. Le uniche due donne del gruppo, Ludmila Dubinina, studente di Economia, e Zinaida (Zina) Kolmogorova, anch’essa studente della facoltà di Radionica. Alexander Zolotarev, il decimo, è una guida professionale ed un istruttore di sci. Si è accodato al gruppo di Dyatlov per aggiungere al suo status quei punti in più che gli avrebbero garantito il titolo di Istruttore esperto, tanto ambito tra le guide russe. E’ l’unico estraneo al team, caldamente raccomandato ai ragazzi da un amico dell’Associazione Sportiva.

I dieci trovano un camion diretto a Vizhay ed approfittano di un passaggio che li conduce nel villaggio in cui trascorreranno la notte. All’alba del 27 gennaio indossano gli sci e sono già in marcia verso Gora Otorten, lo sperone roccioso di un monte, il Kholat Syakhl, che nel dialetto delle tribù Mansi che abitano la regione ha il macabro significato di “Montagna dell’Uomo Morto”. Ma loro sono giovani e spavaldi, e queste non sono che antiche leggende di cui sorridere. L’unico che non sembra avere molto di cui rallegrarsi è Yudin. Non si sente bene, è debole e di malumore. Rallenta la marcia e non riesce proprio a godersi la gita. Così, il 28 gennaio decide di fare dietrofront e tornare a Vizhay per rimettersi in forze. Se starà meglio in tempi brevi li raggiungerà da solo. Oppure, saranno gli altri a tornare a prenderlo una volta terminata l’escursione. La marcia prosegue seguendo una vallata in cui scorrono le acque del fiume Lozvy. Tre giorni dopo, il gruppo si stacca dal rivo e dalla zona dei laghi ghiacciati non appena giunge in vista dei rilievi. Termina la marcia ed inizia la salita che lo condurrà sull’Otorten e, di qui, verso il Passo Ojkachahl. 100 miglia ad est di Vizhay, lambendo il corso del fiume Toshemka. Per la fine degli anni Cinquanta, si tratta di una bella impresa agonistica, di quelle che gli esperti di trekking etichettano come “Categoria III”. Pare che Dyatlov stesso l’abbia pianificata per allenarsi in vista della futura escursione che popola i suoi sogni dorati: quella nelle regioni artiche. Dopo poco meno di 4 chilometri di salita, i nove allestiscono un campo base ai margini del bosco, sul fianco del Kholat Syakhl. Sono le 4 del pomeriggio del 1 febbraio 1959. Non sanno, non possono sapere, che sarà il loro ultimo rifugio. Scattano fotografie, sorridono. Ammirando il paesaggio degli Urali imbiancati consumano la cena e le ultime energie, prima di ritirarsi in tenda. Alcuni crollano subito. Altri scrivono per riempire le pagine dei loro diari. Saranno le loro ultime note.

Inizia la notte. E’ una notte fredda, ma non troppo: il termometro segna 18 gradi Celsius sotto lo zero, e spira un vento leggero a velocità compresa tra 8 ed 11 nodi (10-15 km orari). Niente a che vedere con i meno 30 spesso registrati nell’area, ma ad ogni modo l’aria non è affatto primaverile. Eppure, alcuni si sentono talmente a loro agio da spogliarsi prima di dormire. Una cosa assolutamente insolita in un clima così rigido. Tutto sembra procedere normalmente. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Inizia la notte. E’ una notte fredda, ma non troppo: il termometro segna 18 gradi Celsius sotto lo zero, e spira un vento leggero a velocità compresa tra 8 ed 11 nodi (10-15 km orari). Niente a che vedere con i meno 30 spesso registrati nell’area, ma ad ogni modo l’aria non è affatto primaverile. Eppure, alcuni si sentono talmente a loro agio da spogliarsi prima di dormire. Una cosa assolutamente insolita in un clima così rigido. Tutto sembra procedere normalmente. Ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Il 12 febbraio è la data in cui il gruppo di Dyatlov dovrebbe fare ritorno a Vizhay e, di qui, inviare un telegramma ufficiale per comunicare l’avvenuto completamento dell’escursione. Ma all’ufficio postale della cittadina degli Urali le ore trascorrono e nessuno si presenta. Qualcuno, tuttavia, ricorda che il gruppo aveva pianificato anche l’ipotesi di estendere il soggiorno, posticipando il ritorno a due giorni più tardi. Ma neanche il 14 febbraio si vede nessuno. Ora le spiegazioni cominciano a latitare. Ma c’è sempre il beneficio del dubbio, la carta del ritardo, dei tanti imprevisti che possono far slittare la tabella di marcia. Ormai il calendario segna il 20 febbraio, e non si contano più le lamentele che i parenti dei ragazzi presentano all’Istituto Politecnico. E’ tanta la pressione che, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, la direzione si rivolge al governo per ottenere la costituzione ed il dislocamento di una missione di soccorso. Per tutta la successiva settimana, un pool misto di autorità civili e militari setaccia l’area in cerca di indizi. Si rovista invano tra i monti. I nove ragazzi sembrano spariti nel nulla. Poi, il pilota di un velivolo in ricognizione scorge qualcosa sul Kholat Syakhl. Finalmente. E’ il 26 febbraio quando le squadre arrivano sul fianco orientale della Montagna dell’Uomo Morto. Sotto i loro piedi, giace in stato di abbandono quello che fino a qualche tempo prima era stato un accampamento. C’è una tenda semisepolta dalla neve. E’ quella dei ragazzi. L’equipaggiamento è quasi tutto al suo posto. Strano, abiti caldi, coperte, zaini, giacche a vento, pantaloni. Tutto. Anche la tenda sembrerebbe a posto. Peccato che su di un lato, quello sottovento, è lacerata. Più tardi si scoprirà che è stata tagliata, ma dall’interno. Dai brandelli di tenda che si agitano rigidi in balìa del vento gelido, parte una traccia netta che per mezzo chilometro attraversa la neve. Arriva fin quasi al bosco, dove inizia la valle del fiume Lozvy. Poi più nulla. Impronte per un totale di otto, forse nove persone. Alcune orme sono meno profonde ma più definite. Sono impronte di valenki (stivali soffici) o di calzini, forse addirittura di piedi nudi. Non può essere. A meno che non si sia trattato di un fuga. Sì, è possibile. Una fuga frettolosa.

Tra i soccorritori c’è chi inizia a provare una certa agitazione. Non è normale. A nord-est, 1500 metri dopo e dall’altro lato del passo, c’è un albero immenso. E’ un pino secolare, e nei pressi della sua base i ricercatori ritrovano tracce di legna carbonizzata, come se qualcuno avesse acceso un falò proprio in questo punto. Forse sono stati i due che giacciono nella neve qualche passo più in là. Georgyi Krivonischenko e Yury Doroshenko. Scalzi e con indosso soltanto la biancheria, sembrano adagiati su un immenso lenzuolo di neve. Una coltre sulla quale spiccano i rami che hanno addosso, spezzati dall’albero ad un’altezza di circa 5 metri da terra. Sulla corteccia, i primi esami rilevano tracce di pelle ed altri tessuti biologici. Uno dei ragazzi ha spezzato i rami. L’altro si è arrampicato sul pino a mani nude. Dall’albero si scorge quel che resta della tenda. I soccorritori iniziano a convincersi che c’è ben poco da soccorrere, e percorsi trecento metri trovano un altro cadavere. E’ Igor Dyatilov, il ventitreenne capo spedizione. Riverso sulla schiena con il capo rivolto in direzione del campo. In una mano stringe un ramo, mentre l’altro braccio è riverso sulla testa come ultimo, disperato tentativo di protezione. Per quanto si sforzino, i membri della squadra non riescono a darsi una spiegazione. Poi trovano Rustem Slobodin. A 180 metri appena, in direzione della tenda. Il viso sprofondato nella neve, sembra morto di ipotermia. Anche se una singolare frattura gli segna il cranio per un lunghezza totale di 17 centimetri. Una lesione che, secondo i patologi, non è di per sé sufficiente ad uccidere. Dalla posizione di Slobodin, che sembra essersi trascinato con le ultime forze in direzione della tenda, si scorge un altro corpo. E’ Zina Kolmogorova. Intorno al suo cadavere, parecchie tracce di quello che a buon diritto potrebbe essere sangue. Successivi esami confermano la natura del liquido, ma al contempo stabiliscono che non è quello della ragazza.

A prima vista sembrerebbero morti assiderati, le mani bruciate con tutta probabilità dal clima rigido della notte uralica. Ma nessuno di loro è morto in pace. Tutti in pose dinamiche, come se avessero lottato con qualcosa, con un’ombra, con il vento. Siamo a cinque, ne mancano altri quattro. Non verranno scoperti fino al 4 maggio successivo, quando un incendio sviluppatosi nella valle di un affluente del Lozvy fa in modo che le autorità raggiungano una fenditura stracolma di neve che si apre nel terreno. Qui, in un crepaccio sotto 4 metri abbondanti di neve, c’è quel che resta degli escursionisti che ancora mancano all’appello. Nonostante anche loro siano mezzi nudi, a confronto dell’altro gruppo hanno qualche vestito in più addosso. Potrebbe forse sembrare che abbiano prelevato qualche indumento dai compagni, magari hanno tentato di trasportarli quando erano feriti. Alexander Kolevatov e Nikolay Tibo-Brignoles, che ha il cranio fracassato ed indossa due orologi (uno fermo alle 8:14 del mattino, l’altro alle 8:39). Alexander Zolotarev presenta fratture all’emicostato destro. Ludmila Dubinina ha un piede rozzamente fasciato dai pantaloni di lana di Georgyi Krivonishenko, e presenta anche lei fratture simmetriche al costato. In questo caso, una delle costole si è conficcata in un secondo tempo nel cuore, causando una massiccia emorragia cardiovascolare dopo l’impatto. In più, a Ludmila è stata asportata la lingua. Il cappotto di pelliccia di Ludmila, insieme al suo cappello, è però indosso a Zolotarev. Eppure, nessuno presenta segni esterni di colpi. Le ultime quattro salme vengono esaminate in fretta, ed in fretta deposte nei feretri per restituirli alla terra.

Ai funerali, tra i tanti curiosi presenti c’è Yuri Yudin. Annichilito per la perdita dei compagni, certo, da quello scherzo del destino che fa di lui l’unico sopravvissuto ad un massacro che attende ancora una spiegazione. Resterebbe a lungo perduto tra i suoi pensieri senza forma, se qualcosa in quei corpi non lo turbasse oltre l’orrore della macabra fine cha ha scampato per un soffio appena. Sono tutti abbronzati. La loro epidermide è talmente infiammata da tendere all’arancione. E’ lo stesso colorito che ha visto negli altri, ritrovati relativamente subito rispetto alla tragedia e seppelliti qualche tempo prima. Ancora, i capelli di tutti sono improvvisamente diventati brizzolati. E non si è mai vista una cosa del genere in un gruppo di ventenni. Quando trapela la diceria secondo la quale gli esami forensi hanno rilevato su alcuni degli – scarsi – indumenti consistenti tracce di radioattività, come se i ragazzi avessero maneggiato materiale di questo tipo o si fossero attardati in un’area contaminata, quelle strane morti sembrano in un certo macabro modo aver più senso. Ma quel che alle spalle del massacro si riesce ad intravedere diventa, al contrario, ancor più fosco ed indefinito.

Vittime di un’esercitazione militare, missilistica forse. E’ la prima ipotesi ufficiosa che comincia a circolare tra chi vorrebbe far luce sul mistero. Ma il Ministero della Difesa nega recisamente che in quella notte sia stato pianificato, preparato o portato a termine alcun test di questa natura. Gli esami sui dintorni confermano. Sull’Otorten non ci sono crateri, né tracce di esplosivo, né frammenti di lamiera. Insomma, sul monte maledetto non può essere caduto alcun razzo. Mentre le salme vengono interrate, le autorità chiudono il caso in modo tanto rapido quanto laconico. “Decesso provocato da forza sconosciuta ed irresistibile” è la dicitura riportata su tutti i certificati di decesso, che chiama in causa una forza maggiore a tuttora sconosciuta. Eppure, uno dei patologi alla fine ha ceduto.

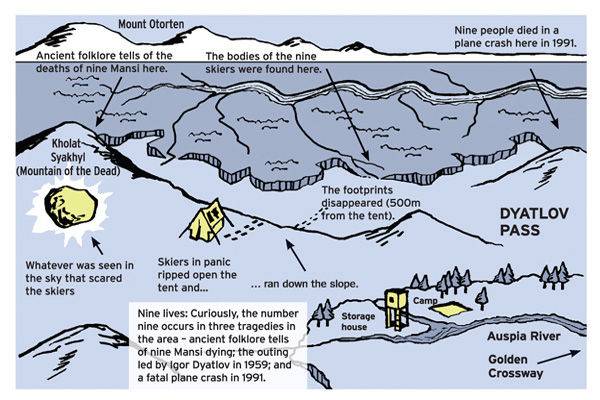

Dopo anni di silenzio e riluttanza, la Dottoressa Maria Salter ancora non riesce a dimenticare quei corpi che ha esaminato così da vicino. Tutti segnati da un’indefinibile espressione di orrore, smarrimento, rifiuto. Il volto di chi ha fissato la morte. L’incidente di Passo Dyatlov, lo chiamano oggi. Come tutto questo può essere accaduto, e soprattutto perché, nessuno può ancora dirlo con certezza. Così, mentre le spiegazioni si susseguono includendo sperimentazione di armi esotiche e missili, microscopiche esplosioni nucleari e valanghe di neve artificialmente procurate grazie agli ultrasuoni, un’altra ridda di ipotesi si fa strada, appigliandosi ora alle vecchie leggende, ora a nuove dicerie. UFO o incontri con creature aliene. Da decenni la gente del luogo ha infatti riportato resoconti incentrati su di un’insolita attività di oggetti volanti non identificati proprio tra questi monti. Ancora, si parla perfino di invasioni di creature selvatiche. Orsi o lupi, ma l’ipotesi non sarebbe comunque compatibile con le condizioni delle salme. Uccisi dai Mansi per aver oltrepassato i loro territori sacri? Negli anni Trenta, gli sciamani della tribù affogarono una geologa che si era avventurata su una montagna proibita. Ma sebbene il Kholat-Syakhyl e l’Otorten giochino un ruolo considerevole nel folklore Mansi, nessuno dei due rilievi è sacro al punto da essere considerato taboo. Anche se l’etimologia del secondo è “Non andare là”, mentre il primo significa “Montagna dell’Uomo Morto” in ricordo di alcuni membri della tribù periti in questo luogo in tempi immemori. Nove, per la precisione. Ma il villaggio Mansi più vicino dista quasi 100 km, e la tribù è ormai in pace con la popolazione russa. Massacrati da una gang di criminali? Scambiati dalle guardie carcerarie di un limitrofo campo di prigionia per evasi ed attaccati? Forse. Ma a Passo Dyatlov non ci sono altre impronte tranne quelle dei nove.

Il Dottor Boris Vozrozhdenny ha esaminato da vicino i corpi. Alcuni hanno subìto urti troppo vigorosi per essere stati provocati dall’uomo. Sembrano quelli provocati dall’impatto di un’autovettura. Oppure, quelli di una morsa a cui non potevano sottrarsi, aggiunge il criptozoologo Mikhail Trankhtengertz, che sostiene invece l’ipotesi di un incontro notturno con una creatura di 3 metri di statura assai comune nel folklore: l’Almasti. Una sorta di Sasquatch locale. Altri hanno addirittura scomodato gli gnomi del sottosuolo russo… Sta di fatto che, fino a tutto il 1962, tutta l’area circostante è rimasta off-limits per escursionisti, curiosi e visitatori. Una semplice precauzione per evitare incidenti ai tanti sportivi della prima ora? E che ruolo hanno avuto le autorità sovietiche in tutto questo? Forza maggiore a parte, ciò che resta dopo decenni è forse il più semplice degli interrogativi. Eppure si tratta allo stesso tempo della domanda per la quale nessuno ha ancora trovato adeguata spiegazione. Perché nove persone fuggono dal loro rifugio in condizioni meteo estreme, consci di andare incontro non solo al gelo ma con tutta probabilità anche alla morte?

Quando la sera cala in fretta tra le montagne a nord della regione di Sverdlovsk, ai turisti seduti accanto al fuoco si raccontano storie intriganti di una spedizione maledetta. E’ la vicenda della Gora Otorten, della Montagna dell’Uomo Morto che getta la sua ombra su una regione a 1900 km ad est di Mosca, e dei fatti avvenuti quasi mezzo secolo fa presso il famigerato Passo Dyatlov. Se si è fortunati ed il narratore è particolarmente in forma, le rievocazioni includeranno anche la leggenda dei nove Mansi periti sulla Montagna dell’Uomo Morto, e finiranno accennando al fatto che, nel 1991, un aereo si sarebbe schiantato sul Passo con un pugno di passeggeri a bordo, tutti deceduti, naturalmente. Per la precisione, sarebbero stati nove. Ancora una volta. “Se mi fosse data la possibilità di rivolgere una ed una sola domanda all’Onnipotente, gli chiederei di dirmi cosa è accaduto quella notte ai miei amici.”

E’ una brutta morale, quella di Yuri Yudin. Racchiude un’impotenza, quella che divora l’anima all’unico sopravvissuto di un’incredibile tragedia, che a tratti diventa dolore, perfino imbarazzo. Sembra una di quelle pellicole dell’orrore low-budget che spopolano ai botteghini. Nove allegri ragazzi che partono per una bella gita tra le montagne e poi non fanno più ritorno a casa. Ekaterinburg. Ieri si chiamava Sverdlovsk, in ossequio al Compagno Yakov Sverdlovsk, leader bolscevico. Tomba dell’ultimo zar e di tutta la sua famiglia brutalmente macellata dalla furia della Rivoluzione Russa. Alla fine degli anni Cinquanta, su Mosca vigila Nikita Khruschev. Un duro, ma dopo decenni di feroce repressione stalinista è comunque un passo avanti verso quella libertà che, per la popolazione, significa anche poter praticare liberamente sport o turismo. O, magari, entrambi contemporaneamente. Proprio come il Gruppo Dyatlov. Yury Kuntsevich all’epoca aveva appena dodici anni. Ma non dimentica il clamore che la notizia produsse tra la popolazione. Oggi presiede la Fondazione Dyatlov di Ekaterinburg. Riesamina spesso i tanti tasselli che in questa vicenda sembrano proprio non andare. A cominciare dalle strane dichiarazioni rilasciate da Lev Ivanov, capo-investigatore nel 1959, al giornale kazako Leninsky Put. Ivanov sosteneva di aver portato con sé un contatore Geiger al Passo Dyatlov, di aver assistito al tilt improvviso dello strumento. E, soprattutto, di essere stato forzato dai superiori a chiudere un caso scomodo classificandolo come segreto istruttorio.

La Fondazione è nata nel 2000 per dare un seguito alle indagini troppo frettolosamente concluse quaranta anni prima. Per valutare il caso alla luce, ad esempio, dei molti report presentati a suo tempo circa presunte sfere volanti luminose, avvistate sull’area tra febbraio e marzo 1959 (con un picco registrato il 17 febbraio). Pare che un altro gruppo di studenti, accampato 50 km più a sud del Gruppo Dyatlov, ricordò di aver assistito all’insolito spettacolo di palle di fuoco sospese nel cielo notturno. Forse si trattava di un abbaglio. Magari erano soltanto illusioni ottiche, sommate alla stanchezza di una giornata pesante fra i monti. Ma le sfere volavano proprio sul Kholat-Syakhl, e quella era proprio la maledetta notte in cui i nove andarono incontro alla morte. Seguendo questa pista, si può ipotizzare che uno dei ragazzi forse uscì dalla tenda durante la notte, avvistò l’inquietante fenomeno ed allertò gli altri affinché si affrettassero nella foresta. Forse, ma qui andiamo ben oltre la semplice logica ipotetica, la misteriosa sfera esplose in aria mentre gli escursionisti correvano. Lasciando quattro di loro inerti al suolo e ferendo al contempo gli altri. Una versione forse azzardata, questo è vero, ma che è stata fatta propria anche da Yudin. I suoi amici sarebbero dunque inavvertitamente entrati in un luogo che doveva restare inaccessibile. Probabilmente, nel perimetro utilizzato per un esperimento militare supersegreto. Un’ipotesi che trova d’accordo perfino Kuntsevich. Ma che non può essere validata del tutto ricorrendo unicamente ai documenti declassificati nel 1990. Semplicemente perché gli indizi fondamentali mancano, e non si dispone, ad esempio, di informazioni precise circa le condizioni degli organi interni dei ragazzi. Questi, secondo Yudin, sono stati subito prelevati ed inseriti in contenitori speciali per esami approfonditi, per poi sparire nel nulla. Lo stesso Yudin è arrivato a sostenere che le autorità militari avrebbero aperto un‘indagine sulla sparizione dei ragazzi ben due settimane prima di quella ufficiale, in data 6 febbraio 1959.

Sta di fatto che, se confrontiamo l’incerta storia del Passo Dyatlov con quella dell’Unione Sovietica in quel frangente storico, balzano immediatamente all’occhio almeno un paio di dettagli. Primo: nel 1957 l’Unione Sovietica ha inviato dal Cosmodromo kazako di Baikonur il primo satellite nello spazio. Siamo ad appena due anni prima della tragedia. Secondo: nel 1961, dalla medesima base si stacca Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio. Ed arriviamo a due anni dopo il nostro incidente. Ora, può la tragica fine del Gruppo Dyatlov porsi in mezzo ai due eventi? Esiste un legame tra questi fatti che renda conto del massacro considerando l’ipotesi di un incidente connesso con la forsennata corsa sovietica allo spazio? Potrebbe sembrare plausibile, forse. Ma tutto questo si va a scontrare, ancora una volta, con l’assoluta mancanza nella zona di impronte diverse da quelle dei nove. Igor Dyatlov aveva un migliore amico. Il suo nome è Moisei Akselrod. E’ stato lui uno dei vecchi curiosi che hanno a lungo indagato sugli strani fatti del ’59. Ma la sua è una teoria assai meno fantasiosa.

Moisei propende per l’ipotesi dell’imprevisto atmosferico. Una valanga, a suo parere, avrebbe colpito la tenda dei nove sciatori nel bel mezzo della notte. Alcuni sarebbero rimasti feriti nell’impatto, e la consistente massa di neve avrebbe tra l’altro bloccato l’ingresso del rifugio, costringendo i ragazzi a lacerare la tenda per cercare scampo. Il loro errore assoluto, in questo senso, sarebbe stato costituito dall’aver imboccato la strada sbagliata. Acceso il fuoco avrebbero provveduto a distribuire i pochi vestiti portati con sé ai feriti, che non avrebbero mostrato segni di impatto diretto in quanto la valanga li avrebbe raggiunti non direttamente, ma attraverso il tessuto della tenda. Ma gli sciatori hanno camminato nella notte per più di un chilometro, ad una temperatura considerevolmente inferiore allo zero. Molti di loro, tra l’altro, riportavano ferite tali da ridurre in stato d’incoscienza, ed anche considerando la possibilità che fossero stati pietosamente trasportati altrove dagli altri, la sequenza delle morti non combacia affatto con un incidente occorso contemporaneamente a tutti (perché la Dubinina, che aveva riportato la lesione peggiore, è stata trovata ben oltre l’inizio del bosco, mentre due suoi compagni, maschi ed in salute, sono morti di ipotermia in prossimità del pino, a centinaia di metri di distanza dal crepaccio in cui la donna è stata trovata?). Ancora una volta, sono davvero molti gli interrogativi che questa storia lascia dietro di sé.

Frattanto, su quello che oggi si chiama, purtroppo, Passo Dyatlov, sorge un piccolo obelisco di pietra con nove fotografie ovali. Ricorda la tragedia del 1959. Igor Dyatlov e Rustem Slobodin, 23 anni. Alexander Kolevatov, 25. Georgyi Krivonischenko, Nikolay Tibo-Brignoles e Yury Doroshenko 24. Ludmila Dubinina, appena 21. Zinaida (Zina) Kolmogorova, 22. Alexander Zolotarev, il più “vecchio” del gruppo, 37 anni. Nove vite sottratte senza una spiegazione. Il prezzo terribile del segreto dell’Otorten.